離婚時の年金分割とは?制度の仕組みや手続の流れ、必要書類を解説

離婚時に年金分割をすることによって、将来受け取れる年金額が増える可能性があります。

そのため、特に熟年離婚の場合、年金分割の取決めをしておくことはとても重要です。

しかし、取決めさえすれば自動で分割されるものではなく、期限内に手続をしなければなりません。

そこでこのコラムでは、年金分割制度の概要や仕組み、年金分割の種類、手続の流れや注意点についてわかりやすく解説します。

このページでわかること

- 年金分割制度の仕組みと概要

- 合意分割・3号分割の違い

- 年金分割の手続の流れ

離婚時の年金分割とは

年金分割とは、夫婦のうち一方が婚姻中に納めた厚生年金の納付実績の一部を分割し、もう一方が受け取れる制度です。

年金分割をすることで、将来、受け取れる年金額が変わります。

年金分割の目的

年金分割制度は、主に熟年離婚における夫婦間の公平を実現することを目的に、平成16年に導入されました。

たとえば、夫が会社員として働き、妻が専業主婦として家事・育児をしていた場合、年金保険料の納付には夫婦双方が貢献したといえます。しかし、妻は年金保険料の納付に貢献したにもかかわらず、将来厚生年金を受け取ることはできません。

そこで、夫婦双方が年金保険料の納付に貢献した以上、将来受け取れる年金額にも公平に反映されるべきという考え方のもと、年金分割制度が設けられました。

そのため、夫婦のうち婚姻期間中の厚生年金保険料の納付額が多いほうから少ないほうへ年金分割をすることになります。

年金分割の対象

年金分割の対象となるのは、「婚姻期間中に納めた厚生年金保険料の納付実績」です。

基礎年金である「国民年金」の部分や、任意で加入する厚生年金基金・国民年金基金などの「私的年金」の部分は年金分割の対象にはなりません。

また、「婚姻前や離婚後に納めた厚生年金」の部分も、年金分割の対象にはなりません。

婚姻期間中に配偶者が第2号被保険者(民間の会社員・公務員)として働いていた場合に限り、年金分割制度を利用できます。

なお、年金分割で分割するのはあくまでも「年金保険料の納付実績」です。配偶者が将来受け取る年金そのものを分割してもらう制度ではないため、注意しましょう。

年金分割をしないとどうなる?

配偶者よりもご自身のほうが厚生年金保険料の納付額が多い場合、年金分割をしなくても特に影響はありません。

しかし、専業主婦(主夫)の方など、配偶者より厚生年金保険料の納付額が少ない方は、年金分割をしないと年金分割を行った場合に比べて、将来受け取れる年金額が減ってしまいます。

老後の生活に備えるためにも、きちんと年金分割をしておくのがおすすめです。

詳しくは以下のコラムでも解説していますので、参考にしてみてください。

年金分割の方法は2種類

年金分割の方法には、「合意分割」と「3号分割」の2種類があります。合意分割と3号分割の主な違いは、以下のとおりです。

| 合意分割 | 3号分割 | |

|---|---|---|

| 離婚日 | 平成19年4月1日以後 | 平成20年5月1日以後 |

| 夫婦の合意 | 必要 | 不要 |

| 対象期間 | 厚生年金に加入しているすべての婚姻期間(平成19年4月1日以前も含む) | 平成20年4月1日以降の婚姻期間のうち、第3号被保険者だった期間 |

| 按分割合 | 2分の1が上限 | 2分の1 |

| 請求期限 | 離婚日の翌日から2年以内(原則) | 離婚日の翌日から2年以内(原則) |

| 請求できる人 | 被保険者の種別(第1号・2号・3号)にかかわらず夫婦のうちどちらか一方 | 平成20年4月1日以降の婚姻期間に第3号被保険者だった期間がある方 |

それぞれ、詳しく見ていきましょう。

合意分割とは

合意分割とは、夫婦で按分割合を決め、合意したうえで年金分割をする方法です。

配偶者が厚生年金保険に加入していれば、被保険者の種別(第1号・2号・3号)にかかわらず請求できるため、多くの方は合意分割をすることになるといえるでしょう。

合意分割では、厚生年金に加入しているすべての婚姻期間について、2分の1を上限に自由に按分割合を決められます。ただし、基本的には2分の1ずつ分割することが多いです。

この割合は、相当特別な事情がない限り増減することはありません。

たとえば、別居期間が長期にわたるケースや、配偶者に不倫などの有責行為があったケースでも、ただちに「特別な事情」として認められることは難しいといえます。

3号分割とは

3号分割とは、平成20年4月1日以降の婚姻期間中に第3号被保険者だった期間のある方が、平成20年5月1日以降に離婚した場合にのみ利用できる年金分割の方法です。

「第3号被保険者」とは、第2号被保険者(会社員や公務員)の配偶者として扶養されている20歳以上60歳未満の方をいいます。

たとえば、専業主婦(主夫)の方や、扶養の範囲内でパートとして働いている方が「第3号被保険者」に該当します。

3号分割の場合、平成20年4月1日以降の婚姻期間のうち第3号被保険者だった期間について、当然に2分の1ずつ年金分割を請求することが可能です。

配偶者の合意が必要ないため、比較的スムーズに手続ができるでしょう。

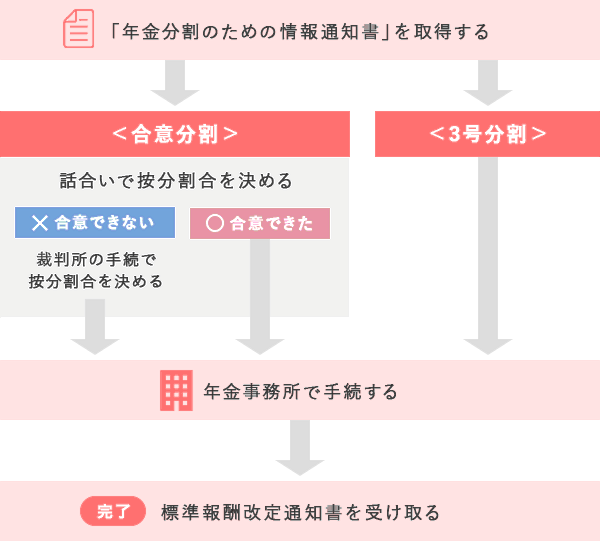

年金分割の手続の流れ

年金分割の主な流れは以下のとおりです。

年金分割の手続の流れ

まずは年金事務所で「年金分割のための情報通知書」を取得しましょう。情報通知書を確認し、以下の要件を満たす場合には、年金分割を請求できます。

- 元配偶者に婚姻期間中の厚生年金記録がある

- 自分より元配偶者の標準報酬月額・標準賞与額のほうが高い

- 請求期限(原則、離婚した日の翌日から2年以内)を経過していない

年金分割を請求できる場合、「合意分割」または「3号分割」のどちらの分割をするかによって手続の方法が異なります。以下で詳しく見ていきましょう。

合意分割の場合

①話合いで按分割合を決める

まずは、年金分割をすることや、按分割合(2分の1が上限)について夫婦間で話し合います。

話合いで合意できたら、その内容を書面に残し、「合意書」を作成しましょう。

合意書を「公正証書」にしておくと、その後の手続がスムーズです。

②裁判所の手続で按分割合を決める

夫婦間の話合いで合意できない場合は、家庭裁判所を通した調停や審判、離婚訴訟における手続で按分割合を決めましょう。

離婚の際に取決めを行うケースでは、「離婚調停」に付随して年金分割の話合いを行います。調停が不成立で終了した場合には、離婚裁判の提起をし、「附帯処分」を申し立てることで年金分割の請求をします。

離婚後に取決めを行うケースでは、「年金分割の割合を定める調停または審判」の申立てが可能です。

裁判所を通した手続で取決めをすると、その証明として、手続に応じ調停調書、確定判決の謄本などが作成されます。

③年金事務所で手続する

按分割合が決まったら、請求者(分割を受ける方)の現住所を管轄する年金事務所に標準報酬改定請求書を提出し年金分割の手続をします。手続の際には、以下のものを持参しましょう。

<合意分割の必要書類>

- 基礎年金番号またはマイナンバーがわかる書類

- それぞれの戸籍謄本

- 按分割合を定めた書類(合意書、調停調書、確定判決など)

なお、原則として夫婦(またはその代理人)が2人揃って、手続をしなければなりません。

ただし、公正証書や調停調書、確定判決の謄本を持参すれば、請求者が1人で手続することが可能です。

手続が完了すると、按分割合に基づいた改定が行われたのち、年金事務所から「標準報酬改定通知書」が届きます。

3号分割の場合

3号分割の場合、夫婦間の合意は不要です。

そのため、請求者(分割を受ける方)は年金事務所に以下の書類を持参し、標準報酬改定請求書を提出すれば、年金分割を受けられます。

<3号分割の必要書類>

- 基礎年金番号またはマイナンバーがわかる書類

- それぞれの戸籍謄本

3号分割の場合、按分割合を定めた書類は必要なく、請求者が1人で手続することが可能です。

手続が完了すると、按分割合に基づいた改定が行われたのち、年金事務所から「標準報酬改定通知書」が届きます。

合意分割と3号分割の両方が適用される場合

なかには、婚姻期間中に合意分割できる期間と3号分割できる期間の両方が存在するケースもあります。

この場合、年金事務所で合意分割の手続をすると、3号分割についても手続したものとみなされるため、別途手続をする必要はありません。

なお、合意分割はせず、3号分割についてのみ手続をすることも可能です。

年金分割に関する注意点

年金分割をする際は、以下の点に注意しましょう。

年金分割を請求できる期間は2年間

年金分割を請求できる期限は、離婚が成立した日の翌日から2年間です。

2年以内であれば、離婚したあとで年金分割を請求することもできます。

ただし、離婚後に合意分割をする場合、元配偶者が交渉に応じてくれないと期限内に手続できないおそれもあるため注意が必要です。

なお、そのような場合には2年以内に調停や審判を申し立てれば、按分割合が決まったときに2年を過ぎていても、6ヵ月以内に手続することで分割を受けることはできます。

しかし、より確実に年金分割をしたいのであれば、離婚の際に取り決めておいたほうがよいでしょう。

年金分割は原則として拒否できない

年金分割は、法律で定められた制度です。

そのため、要件を満たしており手続期限内であれば、基本的には年金分割の請求を拒否することはできません。

合意分割では、話合いによって年金分割をすることや按分割合を決めることになりますが、「一切分割しない」などとすることは難しいでしょう。

3号分割ではそもそも合意の必要がないため、夫婦の一方が拒否しても手続できます。

年金分割をしても受給資格がないと年金を受け取れない

公的年金を受け取るためには、国民年金または厚生年金に加入して保険料を納めた期間(保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間の合計)が10年以上必要です。

年金分割を受ける方の保険料を納めた期間が10年未満の場合には、そもそも年金の受給資格が発生しないため、年金分割をしても年金を受け取ること自体ができません。

なお、65歳を過ぎてからも保険料を納め続け加入期間が10年を超えれば、年金を受け取ることができます。

よくある質問

年金分割について、お客さまからよく寄せられる3つのご質問にお答えします。

分割した年金はいつからもらえますか?

分割された年金は、ご自身の生年月日に応じた老齢厚生年金の支給開始年齢(2025年1月時点では原則として65歳)から受け取れます。

たとえば、配偶者がすでに年金を受け取っていたとしても、ご自身が支給開始年齢になっていなければ、分割した年金は受け取れません。

ご自身がすでに年金を受給している場合は、年金分割の手続をした翌月から分割後の年金額に変更されます。

結婚していた期間が短くても年金分割できますか?

可能です。

ただし、婚姻期間が短いと年金分割をしても年金額が数千円しか変わらないケースもあるため、熟年離婚のほうが年金分割の効果は大きいといえます。

離婚後、年金分割した元夫が死亡したら年金はどうなりますか?

年金事務所での手続が完了していれば、分割したほうの元配偶者(元夫)が亡くなっても、元妻には分割後の金額で年金が支給されます。

ただし、年金事務所での手続が完了していない場合には注意が必要です。

手続期限である2年以内であっても、分割したほうの元配偶者(元夫)が亡くなったあと1ヵ月以内に手続をしないと、年金分割が受けられなくなります。

なお、分割を受けたほうの元配偶者(元妻)が亡くなった場合に、元夫の年金に分割後の納付実績が戻ることはありません。

まとめ

年金分割は、離婚時に厚生年金保険料の納付実績を分割し、将来受け取る年金額に反映する制度です。

専業主婦(主夫)など、配偶者より厚生年金保険料の納付額が少ない方は、年金分割をすることで将来の年金額を増やせる可能性があるため、特に熟年離婚において重要な手続といえます。

年金分割は離婚後でも請求できますが、「合意分割」と「3号分割」のいずれのケースでも、離婚が成立した翌日から2年以内に手続しなければなりません。

合意分割の場合、離婚後は元配偶者との話合いが難しくなるおそれもあるため、離婚時にきちんと取り決めておくことが大切です。

当事務所では、年金分割をはじめ離婚に伴う取決めに関するご相談を承っております。離婚後に後悔しないためにも、ぜひ一度ご相談ください。

監修者情報

- 資格

- 弁護士

- 所属

- 東京弁護士会

- 出身大学

- 慶應義塾大学法学部

どのようなことに関しても,最初の一歩を踏み出すには,すこし勇気が要ります。それが法律問題であれば,なおさらです。また,法律事務所や弁護士というと,何となく近寄りがたいと感じる方も少なくないと思います。私も,弁護士になる前はそうでした。しかし,法律事務所とかかわりをもつこと,弁護士に相談することに対して,身構える必要はまったくありません。緊張や遠慮もなさらないでくださいね。「こんなことを聞いたら恥ずかしいんじゃないか」などと心配することもありません。等身大のご自分のままで大丈夫です。私も気取らずに,皆さまの問題の解決に向けて,精一杯取り組みます。